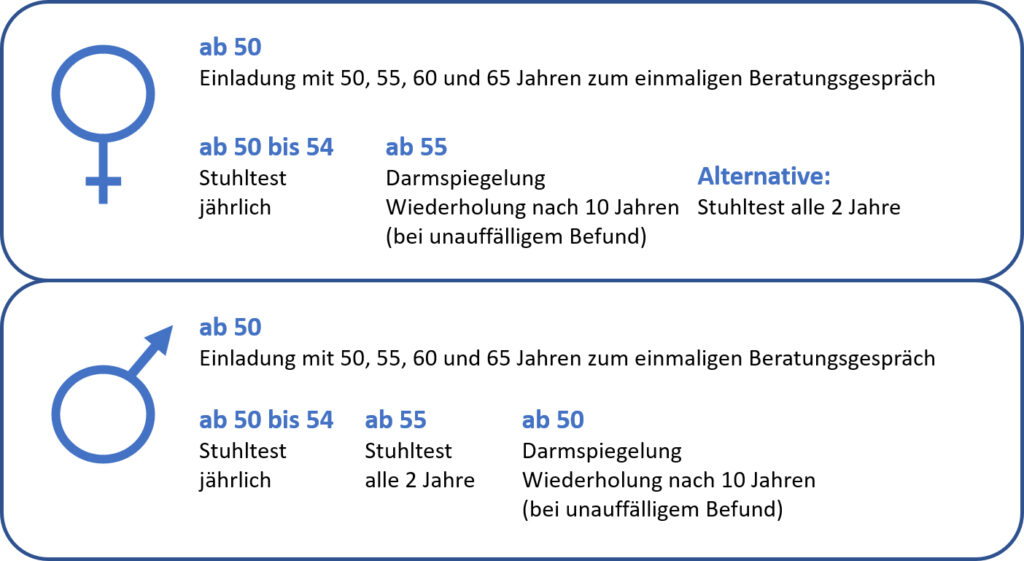

Optionen der gesetzlichen Darmkrebsvorsorge

Schema der gesetzlichen Darmkrebsfrüherkennung (eigene Darstellung).

Ab dem Alter von 50 Jahren hat in Deutschland jeder Versicherte Anspruch auf regelmäßige Untersuchungen zur Früherkennung von Darmkrebs. Sie sind Teil des gesetzlichen Früherkennungsprogramms. Die Kosten werden daher von den gesetzlichen wie auch von den privaten Krankenkassen übernommen.

Test auf Blut im Stuhl

Zum gesetzlichen Krebsfrüherkennungsprogramm in Deutschland gehört ein Test auf nicht sichtbares Blut im Stuhl. Wer möchte, kann diese Untersuchung im Alter von 50 bis 54 jährlich durchführen lassen. Die gesetzlichen wie die privaten Krankenkassen übernehmen die Kosten. Ab 55 bezahlen die Krankenkassen den Test alle zwei Jahre. Ansprechpartner sind Hausärzte, bei Frauen auch Gynäkologen, bei Männern Urologen.

Worauf beruhen diese Tests?

Tumore im Darm bluten häufig. Auch Darmpolypen – die Krebsvorstufen sein können – bluten manchmal. Das Blut wird dann oft mit dem Stuhl ausgeschieden. Meist ist die Menge aber so gering, dass man es mit bloßem Auge nicht erkennt. Dieses nicht sichtbare („okkulte“) Blut im Stuhl kann man mit sogenannten Stuhltests nachweisen.

Die quantitativen immunologischen Stuhltests weisen Blut im Stuhl mithilfe von Antikörpern nach. Diese binden spezifisch an den Blutfarbstoff Hämoglobin. Ein Vorteil dieser Tests: Sie weisen tatsächlich nur menschliches Blut nach und sind deshalb weniger störanfällig.

Diese neuen Verfahren bezeichnet man fachsprachlich als „immunologische fäkale Okkultbluttests“, abgekürzt iFOBT, manchmal auch als „fäkale immunchemische Tests“, abgekürzt FIT.

Wichtig zu wissen: Es gibt auch qualitative Stuhltests. Diese übernehmen Krankenkassen im Rahmen der gesetzlichen Früherkennung nicht. Der Grund: Quantitative Stuhltests ermöglichen eine bessere Bewertung und Sicherung der Qualität des gesetzlichen Darmkrebsfrüherkennungsprogramms als qualitative Tests.

Wie wird der Stuhltest durchgeführt?

Für den Test bekommt man ein Stuhlproben-Entnahmeset mit nach Hause. Frauen, die ihre Periodenblutung haben, sollten den Test erst mehrere Tage danach durchführen, wenn die Blutung sicher aufgehört hat.

Mit dem Stuhlentnahmeset sammelt man eine Stuhlprobe, wie in der beigefügten Anleitung beschrieben. Möglichst bis zum nächsten Tag gibt man die Probe in der Arztpraxis ab. Zur Auswertung wird sie an ein Labor geschickt. Bis das Ergebnis vorliegt, können mehrere Tage vergehen. Eine Benachrichtigung von Arzt oder Ärztin erhält man normalerweise nur, falls etwas Auffälliges gefunden wird.

Wie geht es weiter, wenn das Ergebnis des Stuhltests positiv ist, wenn also Blut nachgewiesen wird?

Wenn Blutbeimengungen im Stuhl gefunden wurden, dann muss die Ursache durch weitere Untersuchungen geklärt werden. Bei der Entscheidung für oder gegen einen Stuhltest sollte man sich also auch überlegen, ob man bereit ist, bei einem auffälligen Ergebnis eine Darmspiegelung machen zu lassen.

Der Nachweis von Blut im Stuhl muss nicht gleich Krebs bedeuten: Nur bei einem kleinen Teil derer, bei denen der Test angeschlagen hat, finden die Ärzte durch weitere Untersuchungen tatsächlich einen bösartigen Tumor. Bei den übrigen hat die Blutung andere Ursachen: zum Beispiel Polypen im Darm, Hämorrhoiden oder Darmentzündungen. Polypen können allerdings Vorstufen von Krebs sein: Werden sie entfernt, dann entsteht Krebs unter Umständen erst gar nicht.

Wichtig ist aber auch: Nicht jeder bösartige Tumor blutet. Das bedeutet: Auch wenn kein Blut im Stuhl gefunden wurde, kann eine Krebserkrankung vorliegen.

Zugelassen werden nur solche Tests, deren Spezifität bei mindestens 90 Prozent liegt. Das bedeutet: Bei weniger als einer von zehn Personen, bei denen der Test anschlägt, darf ein falscher Alarm vorliegen. Die Empfindlichkeit muss dagegen bei mindestens 25 Prozent liegen. Das bedeutet: Bei mindestens 25 von 100 Betroffenen mit einem Darmtumor oder einer fortgeschrittenen Krebsvorstufe muss der Test anschlagen.

Was bringt der Stuhltest?

Hochwertige vergleichende Studien an großen Bevölkerungsgruppen haben ergeben: Wird der Test regelmäßig wiederholt, dann sinkt auf lange Sicht die Wahrscheinlichkeit, an Darmkrebs zu sterben.

Darmspiegelung

Derzeit haben gesetzlich krankenversicherten Männer ab dem Alter von 50 Jahren Anspruch auf eine Darmspiegelung, Frauen ab 55 Jahren. Die Spiegelung des Darms ist derzeit die zuverlässigste Methode zur Darmkrebsfrüherkennung: Wartet man nicht so lange, bis bereits Beschwerden auftreten, werden rein statistisch Tumoren in einem früheren Stadium gefunden. Für die meisten Betroffenen bedeutet dies, dass die Heilungschancen höher sind. Ein weiterer Vorteil: Krebsvorstufen wie zum Beispiel eine bestimmte Form von Schleimhaut-Polypen – sogenannte Adenome – können entdeckt und gleich entfernt werden. So wird von vornherein verhindert, dass sie sich zu Krebs weiterentwickeln.

Untersuchung ambulant möglich

Die Darmspiegelung kann in der Regel ambulant durchgeführt werden. Die Untersuchung dürfen nur Mediziner durchführen, die eine entsprechende Weiterbildung und eine bestimmte Anzahl von regelmäßigen Koloskopien nachweisen können. Dies sind meist Fachärzte für innere Medizin mit einer Spezialisierung für Erkrankungen des Verdauungstraktes, sogenannte Gastroenterologen. Haus- oder Frauenarzt können eine Überweisung ausstellen.

Zur Vorbereitung muss man den Darm vollständig entleeren. Wie diese Darmreinigung durchgeführt wird und was man einige Tage vor der Untersuchung beim Essen beachten sollte, erfährt man vorab über eine schriftliche Aufklärung und das Gespräch mit dem durchführenden Arzt oder der Ärztin.

Was passiert bei der Untersuchung?

Bei der Darmspiegelung selbst untersuchen die Ärzte den gesamten Dick- und Enddarm mithilfe eines Endoskops. Das ist ein etwa fingerdicker, biegsamer Schlauch mit einer kleinen Kamera am Ende. Über einen Monitor können die Ärzte die Bilder aus dem Darminneren beurteilen. Wenn man möchte, kann man die Untersuchung auf diesem Monitor auch selbst mitverfolgen.

Finden sich verdächtige Gewebewucherungen, dann werden sie sofort entfernt. Dies geschieht mit kleinen Instrumenten, die sich ebenfalls durch den Schlauch einschieben lassen. Entnommene Proben werden im Labor auf Krebszellen oder andere Veränderungen untersucht.

Mit den heutigen Geräten, die mit weichen Schläuchen und winzigen Instrumenten arbeiten, ist die Untersuchung unangenehm, aber selten schmerzhaft. Wer trotzdem Angst vor der Darmspiegelung hat, kann mit seinem Arzt oder seiner Ärztin vorher darüber sprechen: Vor Beginn der Untersuchung bekommt man dann ein sehr kurz wirksames Narkosemittel und verschläft die Untersuchung weitgehend.

Wie geht es nach der Koloskopie weiter?

Finden die Ärzte bei der Untersuchung keine auffälligen Veränderungen, dann muss man die Darmspiegelung erst nach zehn Jahren wiederholen. Nach diesem Zeitraum wird sie auch von der Krankenversicherung zur Früherkennung ein weiteres Mal bezahlt. Warum reicht ein so langer zeitlicher Abstand aus? Darmkrebs entsteht meist aus zunächst gutartigen Gewebewucherungen – sogenannten Polypen – und wächst in der Regel sehr langsam.

Finden sich dagegen Polypen, die eine Krebsvorstufe sein könnten, dann werden sie in der Regel gleich während der Untersuchung entfernt. Einer Krebsentstehung ist damit zwar vorgebeugt. Trotzdem muss die Darmspiegelung zur Sicherheit in kürzeren Abständen wiederholt werden: meist nach drei bis fünf Jahren, eventuell auch früher. Abhängig ist der Zeitabstand davon, wie weit sich die Krebsvorstufen bereits entwickelt hatten und wie viele gefunden wurden.

Was ist, wenn Arzt oder Ärztin bei der Untersuchung bereits eine größere Geschwulst finden, die sich endoskopisch nicht gleich entfernen lässt? Sie entnehmen dann eine Gewebeprobe.

Das weitere Vorgehen hängt davon ab, welche Ergebnisse die Begutachtung dieser Probe unter dem Mikroskop ergibt. Gegebenenfalls kommen weitere Untersuchungen hinzu.

Wie zuverlässig ist die Darmspiegelung?

Die Koloskopie ist derzeit die zuverlässigste Methode, um Darmkrebs und seine Vorstufen zu erkennen.

Selten kann es trotzdem vorkommen, dass bei der Untersuchung Krebsvorstufen oder Krebsherde übersehen werden – vor allem dann, wenn sie sehr klein oder flach sind. Fachleute schätzen, dass etwa fünf von 100 vorhandenen Tumoren übersehen werden.

Wichtig für ein möglichst zuverlässiges Ergebnis ist, dass man selbst die vorherige Darmreinigung sorgfältig durchführt und sich ganz genau an die Vorgaben dazu hält. Außerdem spielt die Erfahrung der untersuchenden Ärzte eine Rolle. Deshalb dürfen in Deutschland nur Mediziner mit einer besonderen Zulassung die Untersuchung durchführen.

Gibt es Risiken?

Die Risiken der Darmspiegelung sind gering: Nur wenige Menschen müssen während der Früherkennungsuntersuchung mit Komplikationen rechnen. Begleitende Studien zeigen, dass etwa ein bis zwei von 1.000 Frauen und zwei bis drei von 1.000 Männern betroffen sind.

Was bedeutet „Komplikationen“?

Möglich sind kleine Blutungen im Darm – vor allem dann, wenn Krebsvorstufen entfernt werden. Solche Blutungen können meist noch während der Koloskopie gestillt werden und sind harmlos. Um das Risiko späterer Nachblutungen zu senken, sollte man sich nach der Entfernung von Polypen einige Tage körperlich nicht zu sehr anstrengen.

Zu schwereren Verletzungen, etwa dem Durchstoßen des Darms mit dem Untersuchungsgerät oder starken Blutungen bei der Entfernung von Polypen, kommt es noch seltener. Sehr selten sind auch Herz-Kreislauf-Probleme, die durch die Kurznarkose entstehen können.

Wie hoch das persönliche Risiko für Verletzungen des Darms bei der Untersuchung dann ist, können nur die behandelnden Ärzte beurteilen – pauschale Aussagen dazu sind schwer möglich.

Insgesamt sind die meisten Experten davon überzeugt, dass der Nutzen der Darmspiegelung mögliche Risiken überwiegt. Sie empfehlen daher diese Untersuchung zur Früherkennung von Darmkrebs.

Zur aktuellen Einschätzung tragen auch die bevölkerungsbezogenen Statistiken bei: Seit einigen Jahren sinkt in Deutschland sowohl die Zahl der Menschen, die an Darmkrebs erkranken, als auch die Zahl derer, die daran sterben. Fachleute gehen davon aus: Ein Grund dafür ist vermutlich, dass immer mehr Menschen zur Früherkennung gehen.

Eine potenzielle Erweiterung der Darmkrebsvorsorge stellt die Kapselendoskopie dar. Nähere Informationen zur Kapselendoskopie finden Sie hier.

Bitte beachten Sie. Hierbei handelt es sich nicht um die Studienzentrale der NETZ-Studie.